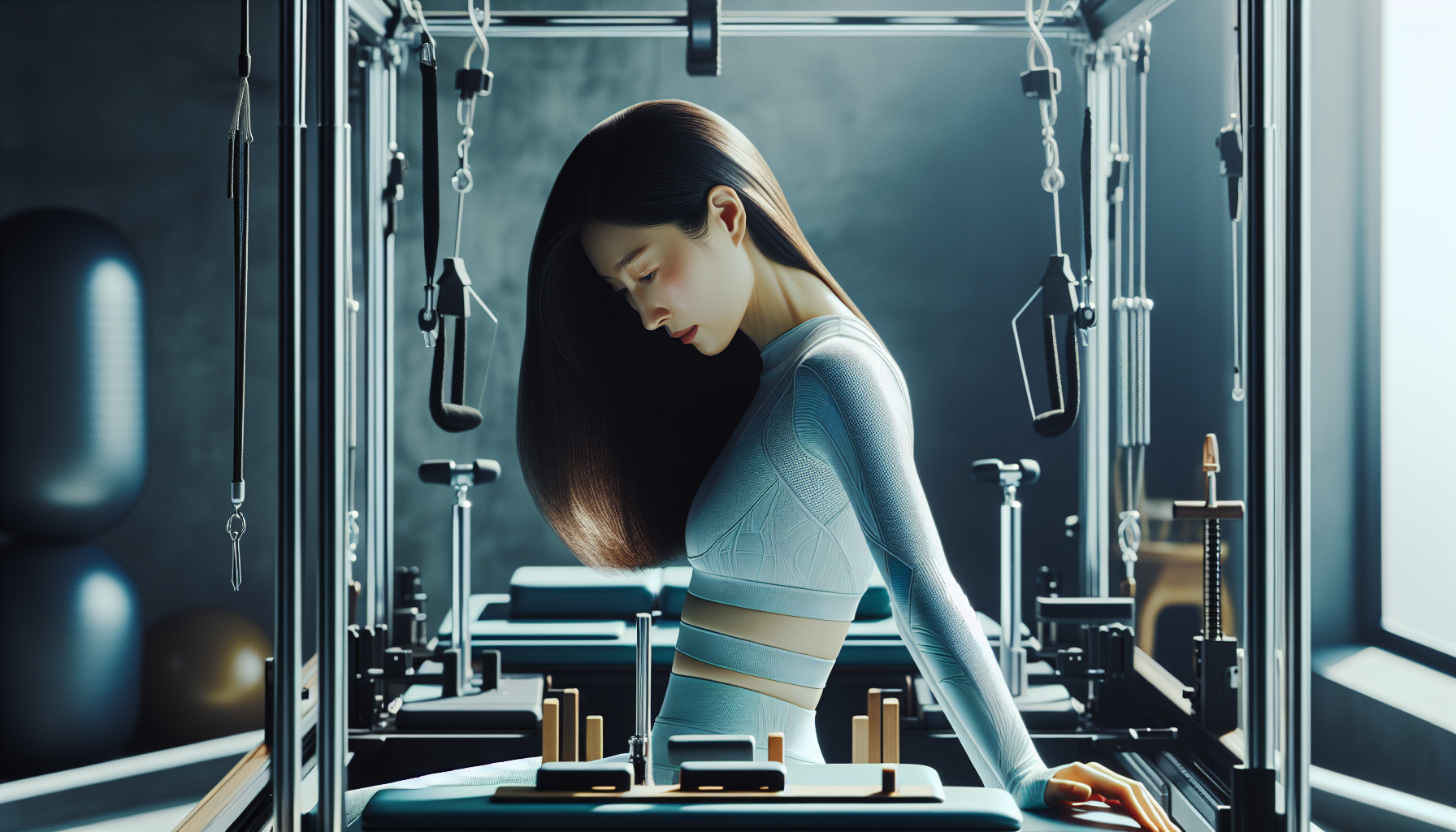

マシンピラティスは、リフォーマーなどの専用器具を使って体幹を鍛えるエクササイズとして、近年ますます注目を集めています。

そんな中、

「マシンピラティスの資格を取りたいけど、種類が多くてどれを選べばいいかわからない」

と悩む方も多いのではないでしょうか。

今、マシンピラティスは美容・健康業界で注目されており、資格の種類や取得方法も多岐にわたります。

本記事では、代表的な資格の特徴や難易度、取得までの流れを徹底比較し、目的やライフスタイルに合った資格の選び方をご紹介します。

これからピラティスを学ぶ方はもちろん、キャリアアップを目指す方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

マシンピラティス資格とは?基礎知識と注目される理由

マシンピラティスの資格は、ただ運動を教えるためだけでなく、解剖学や体の機能に基づいた専門知識を証明する大切なステップです。

ピラティスインストラクターとして活躍するには、このような専門性を持つ資格が必要不可欠です。

ここでは、マットピラティスとの違いや、マシンピラティスが注目される背景、資格取得の流れなど、基本的な情報をわかりやすく解説します。

これから資格を目指す方の第一歩として、ぜひ理解しておきたい内容です。

マシンピラティスとマットピラティスの違いとは?

マットピラティスとマシンピラティスは、どちらもジョセフ・ピラティスが考案したエクササイズですが、使用する器具や動作のサポート方法に大きな違いがあります。

マットピラティスは名前の通り、マットの上で自重を使って行うのが基本です。

一方でマシンピラティスは、「リフォーマー」や「キャデラック」などの専用マシンを使って体を支えたり負荷を調整したりしながらエクササイズを行います。

マシンピラティスの特徴は、動きのサポートと抵抗の調整ができる点です。そのため、初心者から高齢者、リハビリ目的の方まで幅広く対応できます。

逆に、マットピラティスは自分の体重だけで行うため、コントロール力や筋力がある程度必要です。

マシンを使うことで動作がより正確に導かれ、効果的に体幹を鍛えることができるのがマシンピラティスの魅力です。

資格においても、この違いは大きく影響します。マシンピラティスの資格は、マットの知識に加えて器具の操作方法やその指導法も学ぶ必要があるため、より専門的な内容が含まれます。そのため、資格の種類も多く、受講内容や取得の難易度にも幅があります。

マットとの違いをしっかり理解することで、自分に必要なスキルや目指す方向性が見えてくるはずです。

なぜ今、マシンピラティス資格が注目されているのか

ここ数年で、マシンピラティスの人気は急速に高まっています。その理由の一つが、健康志向の高まりとボディメイクへの関心の増加です。

芸能人やモデルが取り入れていることがメディアでも話題になり、「美しくしなやかな体」を目指す人たちの間で一気に浸透しました。また、腰痛や姿勢改善などのリハビリ効果が期待できる点から、医療やフィットネス業界でも注目されています。

特に注目すべきなのは、ピラティスを指導できる人材のニーズが急増していることです。マシンを導入しているスタジオも増え、それに伴ってインストラクターの需要も高まっています。ただし、マシンピラティスはマットよりも専門性が高く、誰でも簡単に教えられるわけではありません。正しい使い方と指導技術を学び、資格を持つことで、信頼されるインストラクターとして活躍できるのです。

これからピラティスを学ぶ方にとって、マシンピラティス資格は将来性の高い投資とも言えるでしょう。美容や健康分野だけでなく、医療・福祉領域でも活用できるスキルとして、今後ますます価値が高まっていくと考えられています。

資格を取得するとできること

マシンピラティスの資格を取得すると、一般的にはピラティススタジオでのインストラクター業務ができるようになります。具体的には、リフォーマーやキャデラックなどのマシンを使って、個人やグループに対してエクササイズの指導を行うことができます。

マシンの特性を理解し、クライアントの目的や身体の状態に応じたプログラムを組み立てる能力が求められます。

また、資格によっては整形外科的な観点からのピラティス指導や、リハビリ分野への応用が可能な内容を含むものもあります。たとえば、腰痛や膝の痛みに対する改善プログラムを組めるようになるなど、専門性の高いスキルを身につけることができます。

一部の資格では、指導者としてだけでなく、自分でスタジオを開業したり、ピラティス講座を主催することも可能になります。特に海外発の資格は、国際的な認知度があるため、国内外での活動の幅が広がります。

ピラティスを仕事にしたい方にとって、資格は信頼とスキルを証明する大きな武器となります。

マシンピラティスの需要と市場動向

マシンピラティスの市場は、ここ数年で急成長しています。特に都市部では、ピラティス専門スタジオが急増しており、設備にマシンを導入するケースが一般的になりつつあります。リフォーマーを備えた個人スタジオや、大手フィットネスジム内でのマシンクラスなど、利用者の選択肢も増えています。

また、30〜50代の女性を中心に、美容と健康を両立できる運動として人気が高まっています。リハビリや産後ケアにも対応できることから、医療系スタジオでも導入が進んでおり、理学療法士や作業療法士がピラティスを学ぶケースも増えてきました。

このような背景から、インストラクターとしてのキャリアを築きやすい分野となっており、資格取得は大きなチャンスです。今後も健康意識の高まりとともに、マシンピラティスのニーズはさらに広がっていくと予想されます。将来性のある分野で活躍したい方には、今が始めどきと言えるでしょう。

資格取得にかかる時間と基本ステップ

マシンピラティス資格を取得するためには、一定の学習と実技のトレーニングが必要です。多くの資格プログラムでは、解剖学や生理学の基礎知識から始まり、マシンの操作方法、エクササイズの指導法まで幅広く学びます。カリキュラムには、座学・実技・試験の3つが含まれているのが一般的です。

資格取得にかかる期間は、短いもので数日〜1ヶ月、長いものでは数ヶ月〜1年に及ぶこともあります。特に国際資格の場合、英語での教材や試験があることもあり、準備期間が長くなる傾向があります。講義のスタイルも通学制・オンライン制・ハイブリッド制など様々なので、自分の生活スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。

実技の練習時間や指導実習も必要とされることが多く、資格によっては数十時間の練習レポート提出が求められるケースもあります。このように、しっかりとした学習と準備が必要ですが、その分得られるスキルと信頼性は大きなものになります。

マシンピラティス資格5選を徹底比較

マシンピラティスの資格には、世界中で認知されているものから、日本国内で広まっているものまで多くの種類があります。それぞれの資格によってカリキュラム内容や対象となるレベル、取得までにかかる時間や費用が異なります。そのため、どの資格が自分に合っているのかを見極めることがとても重要です。

ここでは、特に人気の高い5つの資格をピックアップし、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて詳しく比較します。

BASIピラティスの特徴と取得方法

BASIピラティス(Body Arts and Science International)は、世界40か国以上で展開されている非常に信頼性の高いピラティス資格です。創設者であるラエル・イサコウィッツ氏が開発したこのプログラムは、科学的なアプローチと芸術的な動きの両方を重視しているのが特徴です。マシンピラティスにおいても、リフォーマーやキャデラックなど複数の機器を使用した実践的なトレーニングが行われます。

BASIの資格は、Foundation Program(基礎課程)とGraduate Program(上級課程)に分かれており、初心者でも段階的に学べる構成になっています。各プログラムでは座学と実技がバランスよく組み込まれており、ピラティスの原理原則や解剖学、ケーススタディなどを体系的に学ぶことができます。

取得にかかる期間は平均で6か月〜1年ほどで、講義日程は週末中心のスケジュールが組まれていることが多いため、仕事をしながらでも通いやすいのが魅力です。また、国際的な資格としての信頼度が高く、海外でも通用する点も大きなメリットです。

一方で、受講料は比較的高額で、30万円〜50万円ほどかかることが多いため、しっかりと予算を確認しておく必要があります。

STOTT PILATESのカリキュラムと難易度

STOTT PILATES(ストットピラティス)は、リハビリテーションの理論を取り入れたカナダ発の資格ブランドで、理学療法士や医療従事者の間でも高く評価されています。特徴的なのは、脊椎の自然なカーブを重視したアプローチで、姿勢の改善や身体機能の向上を目的とした指導が行える点です。

この資格は、マシンピラティスに特化した「リフォーマーコース」や「キャデラックコース」などが細かく分かれており、自分のレベルや目的に合わせてカリキュラムを選ぶことができます。

例えば、「Intensive Reformerコース」は短期集中型で、すでに運動指導経験がある人に向いています。一方で、「Comprehensive Program」は初心者向けで、基礎からじっくり学べます。

STOTTの資格は、実技試験に加えて筆記試験もあるため、しっかりとした準備が必要です。解剖学や運動学の理解も求められるため、難易度はやや高めとされています。学習期間は3〜6か月が一般的ですが、自分のペースで進めることも可能です。

費用は30万円〜60万円と幅がありますが、細分化されたコースを段階的に受講できるため、予算やスケジュールに応じて柔軟に学べるのが魅力です。また、認定後はSTOTT PILATESのネットワークを活用して就職先を探せる点も大きな強みです。

Peak Pilatesの認定制度とメリット

Peak Pilates(ピークピラティス)は、アメリカを拠点とする国際的なピラティス教育団体で、クラシカルなピラティスメソッドを現代的にアレンジしたカリキュラムが特徴です。クラシカルとは、ジョセフ・ピラティスのオリジナルメソッドに忠実なスタイルで、歴史と哲学を大切にしながらも現代の運動科学に基づいた内容が取り入れられています。

Peak Pilatesの資格制度は、レベル1からレベル3までの段階的な構成になっており、初心者でも安心して学ぶことができます。特にレベル1では、マシン(リフォーマー、チェア、タワーなど)の基本的な使い方からスタートし、指導技術を少しずつ身につけていきます。上級になると、より複雑な動きやプログラミング能力が問われるようになります。

他の資格と比べると、指導哲学に一貫性があり、教育者としての成長も重視されているのが特徴です。また、Peak Pilatesはeラーニングのサポートも充実しており、自宅学習を併用しながら効率的に学べます。指導者同士のコミュニティも活発で、継続教育の機会も豊富です。

費用は1コースあたり20万円前後から始められ、全レベル修了で50万円〜60万円程度になります。クラシカルスタイルをしっかり学びたい方や、指導力に磨きをかけたい方には非常におすすめの資格です。

FTPピラティスの学びやすさと費用感

FTPピラティスは、英国発の教育プログラムで、日本国内でも比較的リーズナブルな価格で受講できるのが魅力のひとつです。マットピラティスのイメージが強いFTPですが、最近ではマシンピラティス資格も提供しており、初心者からのステップアップにも最適です。

この資格の大きな特徴は、短期間で取得が可能な点です。マシンピラティスコースは、3日間〜5日間の集中講座で構成されており、仕事や家庭の都合で長期間の受講が難しい方にも対応できます。もちろん、その後の実践練習や自己学習は必要ですが、入門者にとって取り組みやすいスタイルと言えるでしょう。

また、講義内容は日本語で提供されているため、英語が苦手な方でも安心して学べます。講師との距離も近く、アットホームな環境で質問しやすい雰囲気があります。費用は10万円〜20万円程度と、他の国際資格と比べてもリーズナブルで、コストパフォーマンスに優れています。

ただし、FTPのマシンピラティス資格は、他の国際資格に比べて認知度がやや低いため、スタジオによっては採用条件として認められない場合もあるかもしれません。資格の取得後、自身で実践経験を積みながらキャリアアップを図ることが重要です。

国内独自の資格(例:リフォーマー資格など)の特徴

日本国内にも、独自に開発されたマシンピラティスの資格制度がいくつか存在します。たとえば、ピラティス専門スタジオが独自に認定するリフォーマーインストラクター資格や、整形外科医と連携した医療系ピラティス資格などが挙げられます。これらは日本の利用者のニーズに即した内容となっており、現場で即戦力として活かせることが特徴です。

国内資格のメリットは、何よりも日本語での講義と教材が整っていること、そして国内のスタジオや施設での就職に強いことです。

例えば「日本ピラティスアカデミー」や「フィジオピラティス協会」などが提供する資格は、医療や介護の現場での応用力が高く、理学療法士との共同研修なども行われています。

受講期間は数日〜数週間で、費用も10万円〜30万円程度と比較的手が届きやすい設定です。地元密着型のスタジオでは、こうした資格を持っていることが採用の条件になっているケースもあります。

ただし、国際的な認知度は低いため、海外での活動や大手フィットネスジムでの採用には不利になることもあります。将来的に海外で活躍したい方は、国内資格と併用して国際資格の取得も視野に入れると良いでしょう。

マシンピラティス資格の難易度・費用・期間で見る違い

マシンピラティスの資格は、その種類によって学ぶ内容の深さや、取得にかかる時間、費用が大きく異なります。初心者でも取りやすい資格がある一方で、医療現場でも通用するような高度な内容を含む資格もあります。

また、短期集中型と長期プログラム、通学制とオンライン対応など、ライフスタイルに合った選び方も大切です。

ここでは、代表的な資格ごとに、難易度・費用・学習期間の違いをわかりやすく比較し、自分にぴったりの資格選びのヒントをお届けします。

難易度の違いをチェック!どの資格が取りやすい?

マシンピラティスの資格には、初学者向けの基礎的なものから、医療知識やリハビリへの応用力を求められる上級者向けのものまでさまざまです。難易度は「学習内容の専門性」「試験の有無」「実技の習得量」などによって決まります。

たとえば、FTPピラティスのような短期集中型プログラムは、内容が初心者にもわかりやすく、短期間で基本的なスキルを習得できるため、比較的難易度が低めです。一方で、STOTT PILATESやBASIピラティスは、解剖学や生理学などの知識も必要で、実技試験と筆記試験の両方が課されるため、難易度は中〜上級といえます。

また、英語での受講やテキストが必要な資格は、語学の面でも難易度が上がります。国内独自の資格は、日本語対応かつ初心者を対象としたプログラムも多く、初めてピラティスを学ぶ方には取り組みやすいでしょう。自分の現在のスキルレベルや学習スタイルに合った資格を選ぶことで、無理なく学び進めることができます。

資格取得に必要な費用の相場

マシンピラティス資格の費用は、資格の種類や提供機関、カリキュラム内容によって大きく異なります。

相場としては、おおよそ10万円〜60万円と幅広い設定になっています。短期間で完結する国内資格やFTPピラティスなどは10万円〜20万円程度と比較的安価です。一方、STOTT PILATESやBASIピラティスなどの国際資格は、カリキュラムの質や内容の充実度に比例して、30万円〜60万円ほどかかることが多いです。

費用には、講義料のほかにテキスト代、試験料、登録費用、再試験料などが含まれることがあります。受講前に全体の金額をしっかり確認し、「追加料金」が発生しないかどうかをチェックすることが重要です。

また、通学制のコースの場合は、交通費や宿泊費なども必要になることがあります。これらの費用も含めた総額で予算を組むようにしましょう。資格取得をキャリア投資と捉えるならば、将来の働き方や収入につながるかどうかも判断材料になります。

通学・オンラインでの取得可能性と期間比較

資格取得の方法には、通学制、オンライン制、そして通学とオンラインを組み合わせたハイブリッド型があります。

通学制は直接講師から指導を受けられるメリットがある一方で、日程調整や移動がネックになる場合もあります。特に実技中心のマシンピラティスでは、対面での指導が重視されることが多いです。

一方で、近年ではオンライン講座を提供するスクールも増えています。理論や解剖学の座学部分は動画学習で進め、実技は後日スタジオで受講する「ブレンド型」の形式が人気です。これにより、地方在住者や子育て中の方でも受講しやすくなっています。

学習期間は、短期集中型では3〜5日で修了するものから、長期型では6か月〜1年をかけてじっくり学ぶタイプまでさまざまです。

たとえば、STOTT PILATESやBASIでは実技指導時間や課題提出、試験まで含めると半年以上かかることが多いです。自分のスケジュールや学習スタイルに合わせて、無理のない取得方法を選ぶことがポイントです。

学習内容のボリュームと実技の比重

マシンピラティス資格のカリキュラムでは、理論と実技のバランスが資格によって大きく異なります。

たとえば、STOTT PILATESやBASIピラティスなどの国際資格では、解剖学や運動生理学に基づいた理論の学習に加え、実技も100時間以上のトレーニングが求められることがあります。このように理論と実技の両方に力を入れている資格は、より実践的かつ深い知識を身につけることができます。

一方で、FTPピラティスや国内資格の一部は、短期集中型で実技中心の内容が多く、現場で即戦力となるスキルを短期間で学ぶことが可能です。ただし、理論部分がやや簡略化されている場合もあるため、将来的に応用力を高めたい方は補完的な学習が必要です。

また、実技の中でも、リフォーマー、キャデラック、チェアなど複数のマシンを扱う資格か、リフォーマーのみを扱う資格かによっても学習範囲が異なります。学びたいマシンの種類が明確であれば、それに特化したコースを選ぶのも良い方法です。

資格取得後の更新や継続教育の有無

マシンピラティス資格の中には、有効期限が設けられており、数年ごとの更新が必要なものもあります。

たとえば、STOTT PILATESやPeak Pilatesでは、一定期間ごとに継続教育(CEC:Continuing Education Credit)を受講しなければ資格が失効する仕組みになっています。これは常に最新の知識と技術を維持するためのもので、プロフェッショナルとして信頼される重要な制度です。

一方で、FTPピラティスや一部の国内資格には更新制度がないものもあります。これにより費用や手間はかかりませんが、自己管理で学び続ける姿勢が求められます。

医療やフィットネス業界は常に新しい知見が出てくる分野なので、資格更新制度があることで自然と学びを続ける環境が整っているともいえるでしょう。

また、多くの団体では、継続教育の一環として新しいワークショップや上級コースを提供しており、学びを深めながら指導の幅を広げることが可能です。将来的に指導者としての成長を目指すなら、継続教育の制度が整っている資格を選ぶのがおすすめです。

ぶポイント5つ

マシンピラティス資格は種類が豊富なため、どれを選べば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、資格を選ぶときには、

「どんな目的で資格を取りたいのか」

「どんな働き方をしたいのか」

によって、最適な選択肢が変わってきます。

ここでは、自分にぴったりの資格を選ぶために役立つ5つの視点をご紹介します。時間やお金を無駄にせず、目標に直結する資格を選びたい方はぜひ参考にしてください。

目的別で選ぶ(インストラクター志望 or 趣味)

まず最初に大切なのは、「資格取得の目的」を明確にすることです。将来的にインストラクターとして働きたいのか、それとも趣味の一環や自身の体のケアのために学びたいのかで、選ぶべき資格は大きく変わります。

たとえば、仕事として本格的に活動したい場合は、国際的に通用するBASIピラティスやSTOTT PILATESなどのしっかりしたカリキュラムを持つ資格が適しています。これらは学習内容が深く、実技指導やクライアント対応のスキルも身につくため、スタジオ勤務や独立開業を目指す際に大きな武器になります。

一方で、自分や家族の健康のため、もしくはピラティスの知識を深める趣味の一環として学びたい場合は、FTPピラティスや国内独自の短期資格が取り組みやすいです。学習期間も短く、費用も抑えられるので、気軽に始められるのが特徴です。

このように、まずは「どのくらいの専門性が必要か」「どの程度までスキルを深めたいか」を考え、その目的に合わせた資格を選ぶことで、学びがより有意義になります。

ライフスタイルに合った受講スタイルの選び方

マシンピラティス資格を取得するには、ある程度の時間とエネルギーを要します。そのため、自分の生活スタイルに合った受講方法を選ぶことがとても大切です。現在の仕事や家庭環境、住んでいる地域などを考慮し、自分に無理のないスケジュールで学べる資格を選びましょう。

たとえば、週末だけの通学講座や夜間のクラスを設けているスクールは、働きながら資格取得を目指す方に人気です。また、近年ではオンラインとスタジオを組み合わせたハイブリッド型の講座も増えており、座学は自宅で学習し、実技は集中して数日間スタジオに通う形式が注目されています。

地方在住の方には、オンライン講座を活用できる資格が便利です。ただし、マシンの操作や指導練習など、実技が必要な部分は必ずスタジオでの受講が求められる場合が多いため、通える範囲に提携スタジオがあるかを確認しておきましょう。

また、子育て中の方には、一時保育付きのスクールや、日中に短時間で学べるカリキュラムもあります。こうした柔軟な受講スタイルを提供している資格を選ぶことで、途中で挫折せずに最後まで続けることができます。

将来性や就職に強い資格を見極める

ピラティスを仕事にしたいと考えるなら、将来性や就職に強い資格を選ぶことが重要です。特に都市部ではスタジオの競争が激しく、採用条件に「〇〇資格保有者優遇」と記載されているケースも少なくありません。そのため、どの資格が現場で評価されているのかを事前にリサーチすることがカギとなります。

一般的に、BASIピラティスやSTOTT PILATES、Peak Pilatesといった国際資格は、全国的に認知度が高く、就職や独立に有利です。多くのスタジオやフィットネスクラブが、これらの資格保有者を積極的に採用しています。また、国際資格は講師陣の質やカリキュラムの信頼性も高いため、クライアントからの信頼にもつながります。

一方で、地元密着型のスタジオやリハビリ系の施設では、国内資格や医療連携型のピラティス資格が評価されることもあります。地域のニーズに応じた資格を選ぶこともひとつの方法です。

就職支援や卒業後のフォローアップがあるかどうかも大事なポイントです。スクールによっては、提携スタジオへの紹介制度があったり、卒業生ネットワークを活用して求人情報を得られるなど、資格取得後の道が広がる支援があります。

英語力は必要?国内と海外資格の比較

資格によっては、教材や試験が英語で提供されるものもあります。そのため、英語力が必要かどうかも、資格選びの重要なポイントになります。

たとえば、BASIピラティスやSTOTT PILATESなどの国際資格では、専門用語やカリキュラム内容が英語で進められることが多く、リスニングや読解力が問われる場面もあります。

とはいえ、多くの日本国内の開催スクールでは、日本語翻訳された教材や日本人講師による講義が用意されているため、英語が苦手な方でも安心して受講できます。ただし、英語版のテキストを使う場合は、専門用語の理解に少し時間がかかることがあります。

一方、国内独自の資格はすべて日本語で完結するため、語学に不安がある方や初心者にはおすすめです。また、今後海外で活動したい、国際的に通用する資格が欲しいという方は、ある程度の英語理解があるとスムーズに学習が進みます。

将来的に海外のスタジオで働きたい、外国人クライアントを指導したいと考えているなら、英語対応が可能な資格を選ぶことは大きなメリットになります。逆に、日本国内での活動を主に考えている場合は、無理に英語対応の資格を選ぶ必要はありません。

口コミや卒業生の声を活用する方法

資格選びで迷ったときは、実際にその資格を取得した人の口コミや卒業生の体験談を参考にするのがとても効果的です。

ネット上にはスクールのレビュー記事やSNSでの発信、YouTubeの体験動画など、リアルな声が数多くあります。そうした情報から、講師の教え方やカリキュラムの充実度、雰囲気などを事前にチェックすることができます。

また、スクールによっては無料体験会やオンライン説明会を実施しているところもあります。これに参加することで、疑問点を直接講師に質問できたり、学習環境を体験できる貴重な機会となります。卒業生がどのような道に進んでいるか、就職先や活動事例を紹介していることもあるので、参考にするとイメージが具体的になります。

もし知人にピラティスインストラクターがいる場合は、直接アドバイスをもらうのも良いでしょう。現場のリアルな声ほど信頼できる情報はありません。「どの資格を取ってよかったか」「実際の授業はどうだったか」といった話は、公式サイトではわからない生の情報です。

口コミを参考にすることで、失敗のリスクを減らし、自分に合った資格を見つけやすくなります。複数の情報源を比べて、自分にフィットする選択をしましょう。

マシンピラティス資格取得後のキャリアと活用方法

マシンピラティスの資格を取得したあとは、どのようなキャリアパスがあるのでしょうか?

インストラクターとしての就職やフリーランスでの活動、さらにはスタジオ開業まで、資格をどのように活かすかは人それぞれです。

このセクションでは、資格取得後に実現できる働き方や活動の場、収入の目安などについて、具体的に解説していきます。資格を取ったその先のビジョンを描くために、ぜひ参考にしてみてください。

スタジオ勤務とフリーランス、どちらを選ぶ?

マシンピラティスインストラクターとして活動する際、大きく分けて「スタジオに勤務する」か「フリーランスとして働く」かの2つの選択肢があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分のライフスタイルや目指す働き方に応じて選ぶことが大切です。

スタジオ勤務のメリットは、安定した勤務時間と給与、研修制度の充実です。初心者のうちは現場経験を積みながらスキルを磨けるため、安心してスタートできます。また、集客や事務作業をスタジオが代行してくれるため、指導に集中できるのも魅力です。大手フィットネスジムやピラティス専門スタジオでは、マシンを完備しているところが多く、設備の整った環境で働けます。

一方で、フリーランスはスケジュールや働く場所を自分で決められる自由度の高さが特徴です。パーソナルトレーナーとして自宅やレンタルスタジオで指導したり、企業との契約で出張レッスンを行ったりと、多様な働き方が可能です。ただし、集客や予約管理、料金設定、税務処理などすべてを自分で行う必要があり、経営の視点も求められます。

最初はスタジオ勤務で経験を積み、将来的に独立するという流れが一般的ですが、SNSや口コミを活用したセルフブランディングができる方は、最初からフリーで活動することも可能です。

資格取得後にできる仕事の種類

マシンピラティス資格を取得すると、インストラクターとしての仕事だけでなく、さまざまな分野でスキルを活かすことができます。

まず基本となるのは、ピラティススタジオでのグループレッスンやパーソナルトレーニングの指導です。リフォーマーなどのマシンを使った専門指導は、高単価なサービスとして需要があり、安定した収入が期待できます。

また、フィットネスクラブやスポーツジム、整骨院と提携してクライアントのリハビリや姿勢改善をサポートする仕事もあります。最近では、企業向けの福利厚生プログラムにピラティスを取り入れるケースも増えており、法人契約で出張レッスンを行うインストラクターも増加しています。

さらに、オンラインレッスンの需要も拡大しており、Zoomなどのツールを使って自宅から指導するスタイルも人気です。特にリフォーマーを個人所有しているクライアント向けに、マンツーマンでレッスンを提供するケースが多く見られます。

このほか、イベントやワークショップの開催、講師としての登壇、動画教材の制作など、活動の幅は非常に広いです。資格を活かして、自分の得意分野やスタイルに合わせた働き方を見つけることが可能です。

独立・開業のために必要な知識と準備

マシンピラティスインストラクターとして独立・開業を目指す場合、ピラティスの技術や知識だけではなく、経営に関するスキルも求められます。スタジオを開業する際は、物件選びや内装、マシンの購入、集客戦略など、さまざまな準備が必要です。

まず最初に考えるべきは、スタジオの立地です。アクセスの良さや周辺の競合状況を把握し、ターゲット層に合ったエリアを選ぶことが成功のカギとなります。次に重要なのが、設備投資です。リフォーマーなどのマシンは1台数十万円以上するため、予算をしっかり組んでおく必要があります。

開業資金は、物件取得費やマシン購入費、内装工事費、広告宣伝費などを含めて、最低でも100万円〜300万円程度が目安です。助成金や融資制度の活用も視野に入れておきましょう。

また、集客のためにはホームページやSNSを使った情報発信、Googleマップへの登録、クーポンサイトへの掲載など、多角的なアプローチが必要です。予約管理システムや決済ツールの導入も、顧客満足度を高めるために役立ちます。

経営面では、月次の売上管理や税務処理、顧客対応などにも追われることになります。資格取得後すぐに開業するのではなく、まずは現場で経験を積みながらビジネススキルを身につけていくことをおすすめします。

他の資格と組み合わせて広がる可能性

マシンピラティスの資格は、他の運動系や医療系の資格と組み合わせることで、さらに活動の幅が広がります。たとえば、ヨガインストラクター、パーソナルトレーナー、理学療法士、整体師などの資格と掛け合わせることで、個別ニーズに合わせたオリジナルのサービスを提供できるようになります。

特に注目されているのは「リハビリ×ピラティス」の分野です。理学療法士や作業療法士がピラティスを学ぶことで、より安全で効果的な動作改善プログラムを提供でき、医療現場での活用が進んでいます。また、スポーツトレーナーがマシンピラティスを取り入れることで、アスリートの体幹強化やパフォーマンス向上に繋がる指導が可能になります。

ヨガやストレッチの要素を取り入れることで、女性向けのボディメイクプログラムやマタニティケアとしての活用も効果的です。複数の分野に対応できるインストラクターは、クライアントからの信頼も厚く、リピーターの獲得にもつながります。

自分の得意分野や興味のある分野とマシンピラティスを組み合わせることで、他のインストラクターとの差別化ができ、ビジネスとしての魅力も大きくなります。スキルの幅を広げたい方には、複数資格の取得がおすすめです。

キャリアアップに繋げるための継続学習

資格を取得しただけで終わりにせず、継続的に学びを深めることが、長期的なキャリアアップにつながります。特にマシンピラティスの世界では、解剖学や運動学の新しい知見、最新のエクササイズ理論などが常に更新されており、インストラクターも日々アップデートが求められます。

多くの国際資格には「継続教育プログラム(CEC)」があり、定期的にワークショップやセミナーを受講することで資格を維持できる仕組みになっています。これらに参加することで、最新のトレンドや指導法を学び、インストラクターとしての価値を高めることができます。

また、他のインストラクターと情報交換ができるコミュニティに参加することも重要です。オンラインフォーラムやSNSグループでは、実際の現場で役立つ情報や指導の工夫、集客のヒントなどが共有されており、学びのモチベーション維持にもつながります。

さらに、海外研修や国際カンファレンスへの参加も、視野を広げるチャンスです。多様な文化やアプローチに触れることで、新たな指導スタイルを築くヒントを得られることもあります。

継続して学ぶ姿勢を持つことで、信頼されるプロフェッショナルとしての地位を確立し、長く活躍できるキャリアを築くことができます。

まとめ

マシンピラティス資格は、健康・美容・リハビリといったさまざまな分野で注目されるスキルであり、取得することで多くの可能性が広がります。

BASIやSTOTT、Peakなどの国際資格から、FTPや国内独自の資格まで、それぞれに特徴やメリットがあります。

取得の目的やライフスタイル、将来的なキャリアの方向性に合わせて、自分に合った資格を選ぶことが成功への第一歩です。

資格取得後は、スタジオ勤務、フリーランス、オンライン講師、独立開業など多様な働き方があり、他の資格と組み合わせることで活動の幅も広がります。

継続的な学習を通じてスキルを深めていけば、信頼されるインストラクターとして長く活躍することができるでしょう。

これからマシンピラティス資格を目指す方にとって、今回の情報が正しい選択とキャリア形成の一助となれば幸いです。